Vor Ort obliegt es dem Handwerksbetrieb die geeigneten Maßnahmen der Prüfung des Untergrundes auszuwählen. Nachfolgend haben wir einige Beispiele aufgeführt.

Der perfekte Untergrund – Untergründe prüfen

Vor dem Verlegen von Fliesen an Wand und Boden muss man den Untergrund prüfen und beurteilen. Dabei werden die Flächen in Augenschein genommen und ggf. einer mechanischen Prüfung unterzogen. In diesem Blog-Beitrag geben wir euch einen Einblick in verschiedene Möglichkeiten der Prüfung.

Sichten, wischen, klopfen ...

Sichtprüfung

Bei der Inaugenscheinnahme werden vor dem Beginn der Arbeiten verschiedene Fragen geklärt, zum Beispiel aus welchem Material Wand und Boden bestehen, ob verschiedene Untergründe oder Schäden und Beeinträchtigungen vorhanden sind. Ist ein Untergrund sichtbar feucht oder neu eingebracht worden, ist eine CM-Messung durchzuführen.

Apropos CM-Messung: Ihr wollt die Feuchtigkeit des Verlegeuntergrundes überprüfen? Dann schaut bald mal wieder im Blog vorbei. Eines unserer kommenden Themen wird die Belegereife bzw. die Prüfung der Restfeuchte sein…

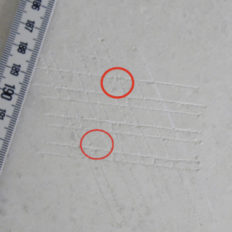

Ritzprobe / Gitterritzprüfung

Mit einem Metallgegenstand – im besten Falle ein spezieller Härteprüfer – wird die Oberfläche kreuzweise angeritzt. Je weicher die Oberfläche, desto geringer ist die Tragfähigkeit und umso mehr Aufwand ist bei der Untergrundvorbereitung erforderlich.

Ideal ist es, wenn dabei ein gleichmäßiges Ritzbild entsteht. Die Ritztiefe soll gleich der Ritzbreite sein und an den Kreuzpunkten keine nennenswerten Ausbrüche vorliegen.

Benetzungsprüfung

Mit der Benetzungsprüfung kann die Saugfähigkeit des Untergrunds eingeschätzt werden. Wird das Wasser vom Untergrund schnell aufgesogen, muss in der Regel eine Grundierung zum Regulieren des Saugverhaltens aufgetragen werden.

Wischprüfung

Eine Wischprüfung empfiehlt sich insbesondere bei der Beurteilung von Putzoberfächen und wird mit der Hand oder einem trockenen Schwamm durchgeführt. Ist ein deutlicher Abtrag vorhanden, ist der Untergrund abzukehren und zu verfestigen (zum Beispiel mit PCI Gisogrund) bzw. zu erneuern (zum Beispiel mit PCI Pericret).

Klopfprüfung

Der Untergrund wird großflächig mit einem Hammer abgeklopft. Ein Untergrund mit einem „hohlen“ Klang signalisiert Stellen mit unzureichendem Verbund.

Ebenheit prüfen gemäß den Forderungen der DIN 18202

Die Ebenheitstoleranzen bei Estrichen werden innerhalb der DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 geregelt . Hier werden die Toleranzen in Bezug auf flächenfertige Böden – zum Beispiel Estriche als Nutzestriche, Estriche zur Aufnahme von Bodenbelägen, Fliesenbeläge, gespachtelte und geklebte Beläge – aufgezeigt . Bei einer Messstrecke von 1 m darf die Unebenheit beispielsweise nicht größer sein als 4 mm bzw . 3 mm bei „erhöhten Anforderungen“, bei 4 m Messstrecke nicht mehr als 10 mm . Wichtig ist bei der Messung, dass immer zwei Hochpunkte gemessen werden . Die Messung an auskragenden Enden der Messlatte ist unzulässig.

Gerade bei der Verlegung von Großformaten ist es oftmals notwendig, auch die Flächen mit „erhöhten Anforderungen“ zusätzlich mit einem besonders ebenflächigen Ausgleich zu versehen. Schaut dazu doch auch mal in unsere Blog-Beiträge zu Thema „Unebene Böden professionell ausgleichen“ und „Großformate – wenn dann richtig“.

Prüfpflichten

Nach der VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen) Teil C obliegt dem Auftragnehmer die Prüfung, ob der Untergrund mangelfrei und verlegereif ist! Die Prüfung darf nicht nur auf Sinneswahrnehmungen beruhen, sondern muss mit handwerklichen Mitteln durchgeführt werden. Die Prüfung umfasst nur den maßgeblichen Untergrund, nicht die gesamte Konstruktion. Mängel an der Untergrundkonstruktion sind maximal zu erfragen

Ein Tip zum Schluss

Die Aufteilung von einem Estrich in einzelne Felder, welche später im Oberbelag als Bewegungsfugen übernommen werden, ist abhängig von folgenden Faktoren:

– Art des Bindemittels des Estrichs,

– beheizte oder unbeheizte Konstruktion,

– Größe der Keramik,

– Verlegung im Verband ja oder nein,

– erweiterte thermische Ausdehnung (z B durch Sonneneinstrahlung).

Der Planer hat die Aufgabe, dies zusammen mit den Gewerken Heizungsbauer, Estrichleger und Fliesenleger abzustimmen. Stimmen Sie sich frühzeitig und detailliert mit den Kollegen aus anderen Gewerken ab. Das erspart Ihnen im Zweifel im Nachgang viele Diskussionen und schont die Nerven.

Grundlage: stark sandende Oberfläche, Viele Schwämanteile einer offensichtlich viel zu feuchten Mörtelkonsistenz,im Bereich der CM Meßstelle könnte ein schmaler Meißel per Hand in den Estrich eingedreht werden.

Probeschliff mit einer Fräse um zu schauen wie schnell diese sich in den Estrich einarbeiten. Ergebnis subjektiv viel zu schnell, subjektiv betrachtet an der Schleifstelle, Gefüge fehlt es an Zement /Bindemittel.

Auffällig auch, der Grundriss mit vielen Pfeilerdurchdringungen, Aussenecken, vielen Ausprägungen die eigentlich eine nicht immer zu verhindern minimale Rissbildung begünstigt, es ist jedoch auch nicht ein minimaler Riss zu entdecken,was wiederum vermuten läßt das extrem wenig Schwindspannungen abgebaut werden (Geringer Zement anteil)

Vielen Dank

Sehr geehrter Herr Wils,

es besteht eine Prüfplicht seitens des Gewerks des Fliesenlegers und Sie müssen den von Ihnen zu belegenden Untergrund prüfen. Insofern diese aus Ihrer Sicht nicht für die weitere Belegung mit Fliesen und Platten geeignet ist, so sollten Sie diese Bedenken schriftlich dem Planer/Ihrem Auftraggeber mitteilen. Ggf. müssen weitere Maßnahmen getroffen werden, um den Untergrund entsprechend zu verbessern.

Viele Grüße!

Markus&Markus

Hallo, eine Frage.

Bei einem Heizestrich bestehen erhebliche Bedenken bezüglich der normativ geforderten Druckfestigkeit.

Wem obliegt es die geforderte Güte nachzuweisen und wer trägt die Kosten für eine Bestätigungsprüfung.

Hallo Herr Wils,

die Frage ist, was die Grundlage für die Bedenken ist. Eine Antwort in Kürze lässt sich hier im Kommentarbereich schwerlich geben. Gerne können Sie jedoch unsere Techn. Hotline unter der 0821 / 5901 171 kontaktieren. Hier können im persönlichen Gespräch weitere Details geklärt werden.

Viele Grüße!

Markus&Markus